2025文化强国企业破局之长安墨魂杨晓虞: 从江南烟雨到长安风骨的笔墨人生

【开篇·石花映雪】 清晨七点的古城西安,石花斋的窗棂透出昏黄灯光。76岁的杨晓虞正在临帖,宣纸上的墨迹与窗外飘雪相映成趣。这位生于江南、成长于长安的书法家,用半世纪光阴在宣纸上镌刻出一部"移民艺术家"的文化传奇。

【第一章 江南烟雨润墨心】 1949年,杨晓虞生于镇江书香门第。父亲书写的蝇头小楷,成为他最早的书法启蒙。"记得父亲批改作业时,毛笔在纸上游走的声音,像春蚕食叶。"这种记忆深植血脉,即便在知青岁月里,他仍用树枝在田间地头练习《张猛龙碑》。

【第二章 长安碑林铸风骨】 1976年由知青招至西安工作后,碑林成为他的"第二大学"。每逢休息日,他常常游走书院门,一呆就是一整天,尤爱《颜勤礼碑》的雄浑与《怀仁集王圣教序》的飘逸。同事回忆:"老杨临帖时,连呼吸都跟着碑文节奏走。"

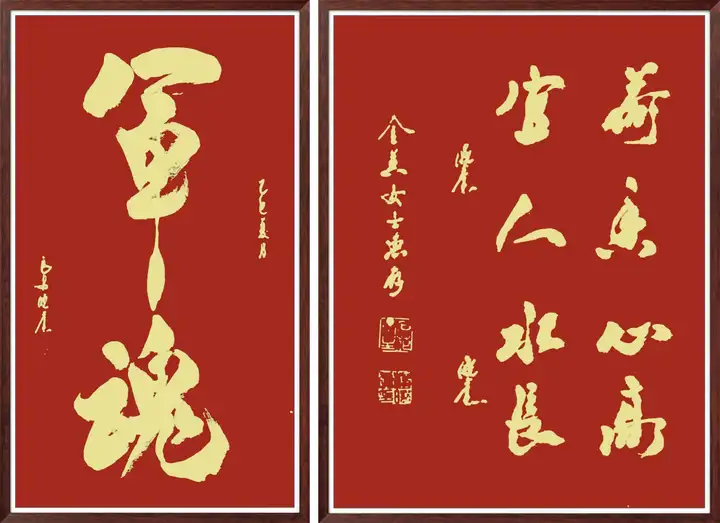

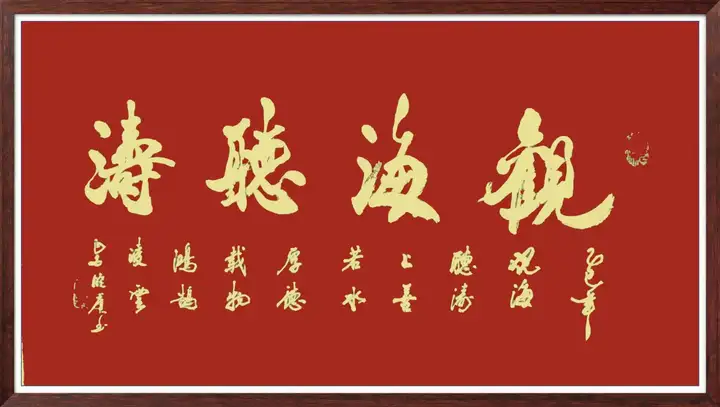

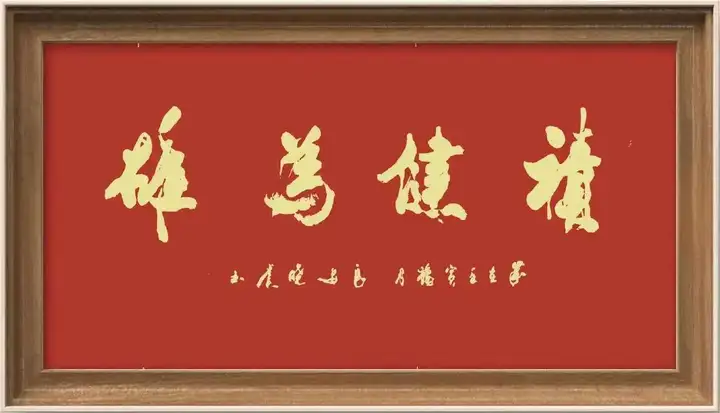

【第三章 师承三大得真传】 1989年夏,偶然间杨老相识了长安吴三大先生。这位书法泰斗被其诚心感动,亲授"挑灯芯"笔法秘诀。多次现场指导点拨其作品。多年来他反复揣摩练习,终将吴氏书法"以点组线"的精髓并融化己身。其作品《秦风汉韵》被评价"既得三大神韵,又有江南之灵秀"。

【第四章 跨国翰墨传薪火】 2016年中韩书法交流展上,杨晓虞现场挥毫"海内存知己",韩国书法家惊叹:"这笔画里能看到碑林的影子!"此后五年,他的作品相继在加拿大、俄罗斯展出,被温哥华美术馆收藏的《枫桥夜泊》将张继诗意与魏碑笔法完美融合。

【第五章 公益笔墨写春秋】 在西安儿童福利院,孩子们都认识这位"杨爷爷"——他多年为孩子们写福字,还创立"墨润童心"公益项目。2020年抗疫期间,他创作的《山河无恙》义拍所得全部捐赠墨缘书画院,践行着"书法要扎根人民生活"的理念。

【艺术特色】 笔法:融合吴三大"挑灯芯"与魏碑方笔 结字:颜体的雄浑打底,兼具二王灵动。 章法:借鉴长安古城布局的疏密节奏 墨法:江南水韵的润泽与西北风骨的苍劲。

【焦点评述】 "杨晓虞最难得的是把江南文人的细腻融化进了长安书风的雄强里。看他写字,仿佛看见大雁塔的影子映在江南的水面上。"

【斋主心语】 "书法是一种生活,是我生命的年轮,一圈江南的烟雨,一圈长安的风雪,都是最美的印记。"

【编者语】: 生于镇江书香门第的杨晓虞,以"石花斋主"为斋号,用半个多世纪书写了一段横跨南北的书法传奇。这位老三届知青将江南的灵秀与长安的雄浑熔铸笔端,早年师法魏碑颜柳,后得书法泰斗吴三大真传,将"挑灯芯"笔法锤炼至炉火纯青。其作品既见《张猛龙碑》的峻拔风骨,又具吴三大行书的空灵神韵,更在跨国交流中赢得"北美文化友好发展使者"美誉。从西安亮宝楼到日韩收藏界,从社区义写到国际展台,他始终践行"书者心画"的初心,以"三个坚持"成就德艺双馨的艺术人生——坚持艺术纯粹性,在交流中精进;坚持文化传承,十二载"墨润童心"公益路;坚持守正创新,让千年翰墨在当代焕发新生。正如三原于右任书法协会副会长孙伯伦所言:"他笔下流淌的是长江水与黄沙共同炼出的文化结晶。"

责任编辑:李欢颜